Выделите текст, чтобы комментировать.

Социальные сети стали неотъемлемой частью современного общества. Они объединяют людей, дают возможность высказываться миллионам пользователей и мгновенно распространять информацию. Однако вместе с этим возникла и обратная сторона — проблема дезинформации.

Где проходит грань между свободой слова и вредом, который может нанести ложная информация? Кто должен регулировать контент в интернете: государство, платформы или сами пользователи? Эти вопросы сегодня стоят как никогда остро.

Свобода слова в цифровую эпоху

Социальные сети изначально создавались как пространство для открытого обмена мнениями. Они дали голос тем, кто раньше не мог быть услышан: активистам, независимым журналистам, обычным людям, чьи взгляды игнорировали традиционные СМИ.

Благодаря соцсетям мир узнал о протестах в разных странах, о нарушениях прав человека, о локальных проблемах, которые раньше оставались незамеченными. В этом смысле интернет стал инструментом демократии.

Но чем шире становится доступ к информации, тем сложнее отделять правду от лжи.

Дезинформация: как ложь становится оружием

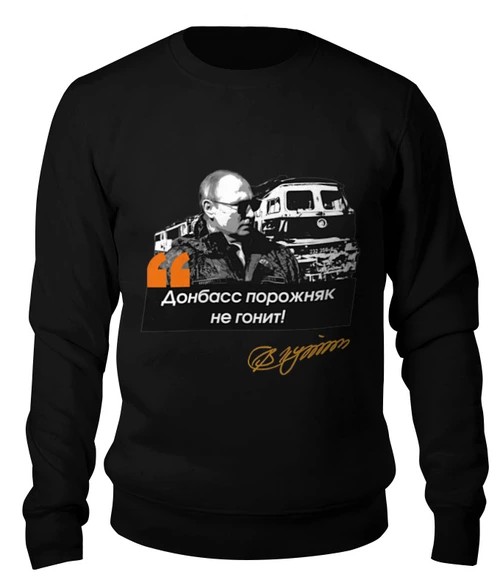

Дезинформация существовала всегда, но социальные сети придали ей невиданный масштаб. Фейковые новости, теория заговора, манипуляции — всё это распространяется со скоростью вируса.

Почему это опасно?

1. Поляризация общества — ложные нарративы усиливают конфликты между группами людей.

2. Влияние на политику — через соцсети можно манипулировать выборами и общественным мнением.

3. Угрозы здоровью — антивакцинные мифы, ложные методы лечения (как во время пандемии COVID-19).

4. Паника и хаос — фейки о катастрофах или терактах сеют страх.

Дезинформация — это не просто «чье-то мнение», это инструмент влияния, который может разрушать доверие к институтам, науке и даже приводить к насилию.

Кто виноват и что делать?

Соцсети долгое время позиционировали себя как нейтральные площадки, но сегодня очевидно, что алгоритмы сами способствуют распространению дезинформации. Контент, вызывающий эмоции (гнев, страх), получает больше вовлеченности, а значит — больше показов.

Facebook, Twitter, TikTok и другие вводят модерацию, метки «ложная информация», сотрудничают с фактчекерами. Но их усилий недостаточно:

— Модерация часто запаздывает.

— Алгоритмы всё равно продвигают спорный контент.

— В разных странах разное понимание «приемлемого».

Роль государства

Многие страны пытаются регулировать соцсети законами. Например:

— Россия, Китай — жёсткая цензура под предлогом «борьбы с фейками».

— США — дискуссии об отмене Section 230 (закона, защищающего платформы от ответственности за контент пользователей).

Однако госрегулирование — палка о двух концах. С одной стороны, оно может ограничить вредную информацию, с другой — стать инструментом подавления инакомыслия.

Медиаграмотность пользователей

Конечная защита от дезинформации — критическое мышление. Люди должны учиться:

— Проверять источники.

— Отличать факты от мнений.

— Понимать, как работают алгоритмы.

Но даже это не панацея: когда ложь повторяется миллион раз, она начинает восприниматься как правда.

Баланс между свободой и безопасностью

Идеальных решений нет. Полная свобода слова ведёт к хаосу, жёсткая цензура — к авторитаризму. Возможные пути:

— Прозрачность алгоритмов — чтобы пользователи понимали, почему видят тот или иной контент.

— Развитие независимого фактчекинга — без политической ангажированности.

— Международные стандарты — чтобы правила игры были едиными для всех платформ.

Социальные сети — это зеркало общества: в них есть и светлые, и тёмные стороны. Проблема дезинформации не исчезнет, но её можно минимизировать, если платформы, государства и сами пользователи будут действовать сообща. Свобода слова — это право, но и ответственность. В эпоху цифровых технологий важно не только говорить, но и думать.